Mikro- und Nanoplastik belastet nicht nur Meere, Flüsse und Äcker, sondern auch den Wald.

weiterMenschliche Aktivitäten wie die Abholzung von Wäldern und die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen haben einen massiven Einfluss auf den natürlichen Zustand von Ökosystemen.

weiterForschende der Bodenökologie in Deutschland sollen in den nächsten sechs Jahren die Biodiversität in verschiedenen Böden bei unterschiedlicher Nutzung untersuchen.

weiterDie Nachfrage nach aussagekräftigen Indikatoren wächst. Sie sind Grundlage, um das Ausmaß

der Bodendegradation zu bewerten.

Pestizide sind das ganze Jahr über in Böden und Vegetation in niedrigen Konzentrationen präsent.

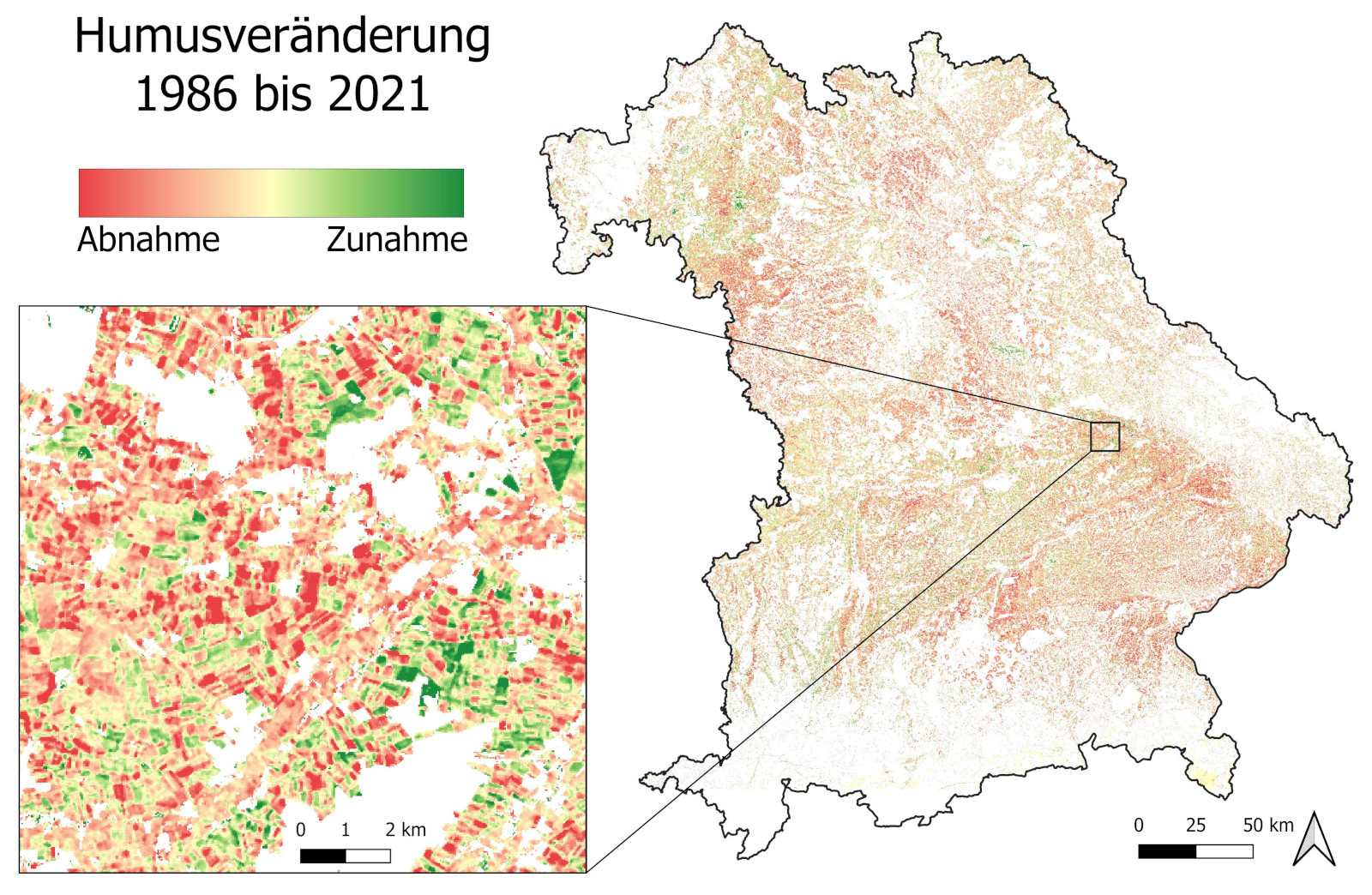

weiterDer Humusgehalt von Böden ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit. Humusveränderungen über die Beprobung von Böden nachzuweisen, ist sehr aufwendig und teuer. Eine neue Methode ermöglicht die direkte Beobachtung der Humusveränderungen mit Satellitenbildern.

weiterMit einem Nationalen Bodenmonitoringzentrum im Umweltbundesamt sollen künftig die in Deutschland erhobenen Daten zum Zustand der Böden möglichst an einem zentralen Ort verfügbar und für gemeinsame Auswertungen nutzbar sein. Der Bodenschutz soll damit gestärkt werden.

weiterDer Klimawandel und eine intensivere Landnutzung bedrohen die Lebewesen im Boden und deren wichtige Aufgaben – die sogenannten Ökosystemfunktionen.

weiterSteigende Temperaturen und höhere Kohlendioxidgehalte in der Luft, ausgelöst durch den Klimawandel, könnten natürlicherweise in Böden vorkommenden giftige Metalle mobiler machen, wodurch sie über die Landwirtschaft verstärkt in die menschliche Nahrungskette gelangen.

weiterMit steigenden Temperaturen tauen Permafrostböden in der Arktis zunehmend auf. Die Freisetzung von Kohlendioxid dabei wird durch verfügbares Calcium deutlich reduziert.

weiter