Wie empfindlich reagiert der in Böden gespeicherte organische Kohlenstoff auf schwankende Temperaturen und den Feuchtigkeitsgehalt? Diese Frage steht im Mittelpunkt einer neuen Studie.

weiterAuf Grundlage neu verfügbarer und räumlich hochaufgelöster Daten hat das Umweltbundesamt die bundesweite Ableitung der Bodenerosionsgefährdung durch Wind für Ackerflächen aktualisiert.

weiterJe genauer die Informationen zu landwirtschaftlichen Böden, desto präziser und nachhaltiger lassen sie sich bewirtschaften. Forschende haben deshalb eine Sensorplattform zur mobilen Bodenkartierung eines Ackers erweitert.

weiterNitrat, Pestizide, Metalle, Plastik Böden in der Landwirtschaft enthalten häufig Schadstoffe. Gibt es nachhaltige und klimaneutrale Lösungen, um die Bodengesundheit von Agrarflächen zu verbessern und zu fördern?

weiterWeltweite Auswertung zeigt, dass der Artenreichtum von Regenwürmern auf Ackerflächen fast 30 Prozent niedriger ist als in ungestörten Habitaten

weiterBöden sind weltweit der größte terrestrische Speicher für organischen Kohlenstoff, deshalb für den Klimaschutz von zentraler Bedeutung.

weiterPestizide sind das ganze Jahr über in Böden und Vegetation in niedrigen Konzentrationen präsent.

weiterWie gestaltet sich die Zukunft unserer Böden – und damit auch die Wasserverfügbarkeit –unter den Einflüssen der bevorstehenden klimatischen Veränderungen?

weiterForschende des Julius Kühn-Instituts (JKI) weisen im Vergleich mit angrenzenden Winterkulturen dreimal so viele Regenwürmer in mehrjährigen Blühstreifen nach. Untersucht wurden 46 Flächen in Deutschland.

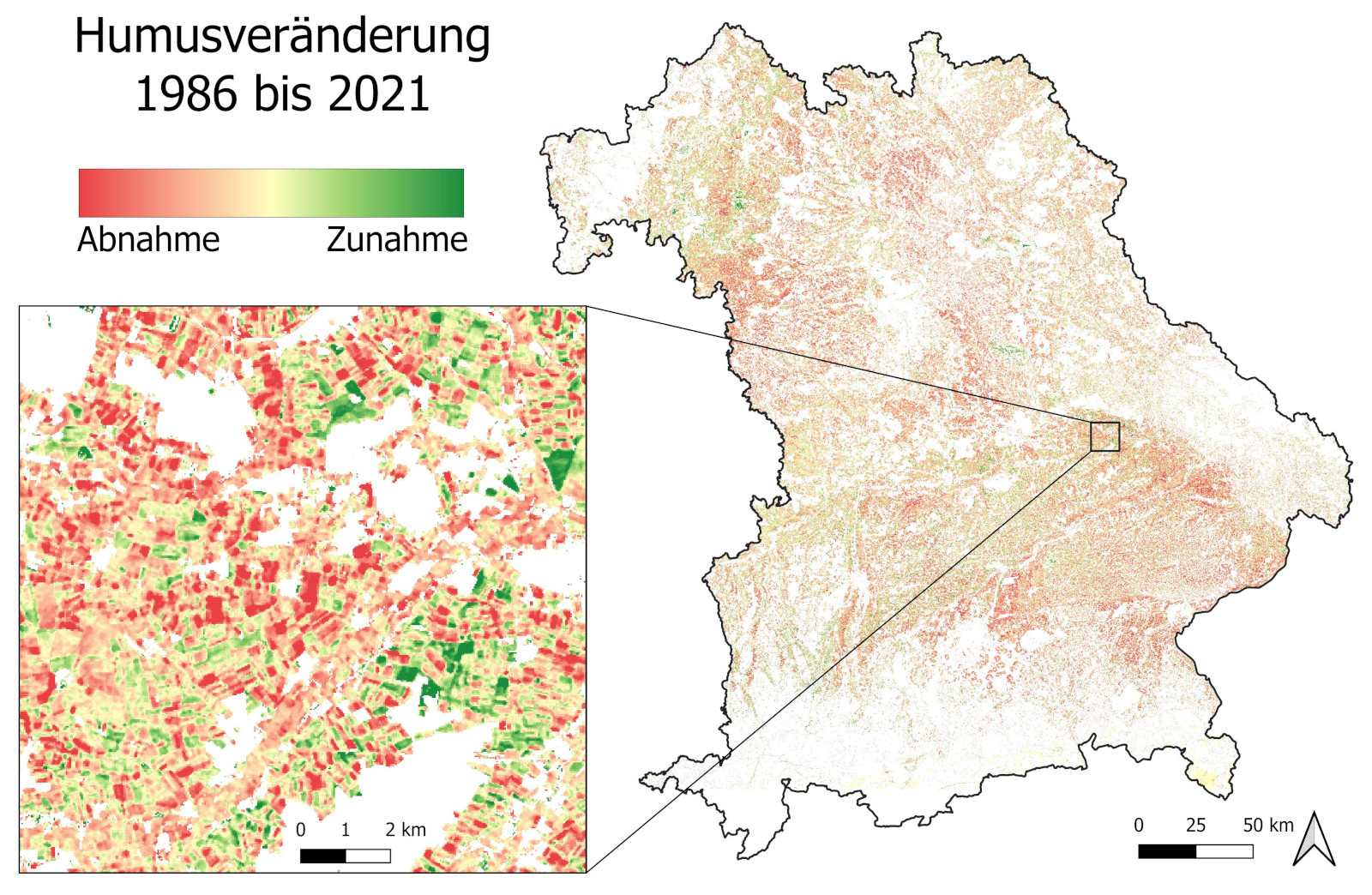

weiterDer Humusgehalt von Böden ist einer der wichtigsten Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit. Humusveränderungen über die Beprobung von Böden nachzuweisen, ist sehr aufwendig und teuer. Eine neue Methode ermöglicht die direkte Beobachtung der Humusveränderungen mit Satellitenbildern.

weiter